納骨施設のご案内

|

|

||||||||||||||||||||||||

「死」から、永遠の「生」へ ――ナムのひろば運営者 末本弘然(正福寺先代住職)――

人は生まれた以上、いつかは死ななければなりません。でも、死ぬのは嫌ですから、できるだけ先に延ばしたいと思います。運動や美容に励んで若さを保ち、病気にならないように食事に気をつけ、サプリメントを飲んだりするのも、そのためかもしれません。ささやかな死への抵抗です。 しかし、この人生、いくら避けて通ろうとしても、歳は取り続け、やがて病気にもなり、その瞬間が近づいていることを感じざるを得なくなります。 ところで、死はどうして嫌なのでしょうか。 第一に、いつもそばに居てくれる家族や、言いたいことを言い合える友だちらと別れなければならないつらさ、寂しさ、喪失感に襲われるからでしょう。また、「もっとやりたいことがあったのに…」といった志や希望、責任ある仕事などを途中で投げ出さなければならず、挫折感、未練、悔恨の念を味わわなければならないことも一因でしょう。 そして何よりも大きいのは、自分の存在そのものが消えてしまうことへの不安と恐怖ではないでしょうか? すべてのものが消え去り、断絶してしまうことが堪えられないのです。 どこまでも広く深くつながっているのが、いのち死は、これまで自分が築き上げてきてもの、頼りとしてきたもの一切合財を放棄し、自分自身も消えてしまうというもっとも過酷な人生の終焉と言えましょう。 だから、仏さまを仰ぐ先人たちは、人生の終焉を「死」ではなく「生」で表されました。「浄土往生」という言葉です。死ぬのでなく、仏の国に「往き生まれる」と見ていくとき、永遠のいのちの息吹に触れて、安心と温もりに包まれるのです。 |

![]()

仏さまを敬い、礼拝する施設が仏塔です。仏塔にはお釈迦様のご遺 骨や身に着けておられたものなどが納められています。ナムのひろばの仏塔には、お釈迦様が悟りを開かれた地インド・ブッダガヤの土で作った小さな仏像と、その下で悟りを開かれたとされる菩提樹の葉7枚を奉納しています。人々は仏塔そのものを尊い礼拝の対象として手を合わせます。仏塔は気兼ねなく心ゆくまで礼拝できる施設なのです。――私たちがその礼拝のための施設に納骨するということは、仏さまとご一緒するということです。

骨や身に着けておられたものなどが納められています。ナムのひろばの仏塔には、お釈迦様が悟りを開かれた地インド・ブッダガヤの土で作った小さな仏像と、その下で悟りを開かれたとされる菩提樹の葉7枚を奉納しています。人々は仏塔そのものを尊い礼拝の対象として手を合わせます。仏塔は気兼ねなく心ゆくまで礼拝できる施設なのです。――私たちがその礼拝のための施設に納骨するということは、仏さまとご一緒するということです。

ぜひ、お気軽にお参りください。

仏塔には様々なお参りの仕方があります。

ナムのひろばの仏塔の正面には石畳があり、靴を脱いで、ここで五体投地をすることも可能です。また、行道(ぎょうどう)と言いますが、仏塔正面の小さな石段を上がり、半球の塔の周囲を歩いていただくこともできます。心静かに、仏さまを念じながらゆっくりと回っていただきます。行道は瞑想の手段として知られています。もちろん、上がらずに、仏塔の全体を眺めながら手を合わせて頂いても結構です。どうぞ心ゆくまで仏さまと会話をなさってください。

仏塔に納骨できる2つの方法

宗旨・宗派は問いません。ただ、仏さまを大切に思ってください。

第一の方法

|

大きな骨壷のお骨(胴骨)を、お墓の代わりに納骨する。

|

永代供養懇志

|

第二の方法

|

お墓とは別に、本骨(喉仏)だけを納骨する。

|

永代供養懇志

|

下記、PDFファイルの申込用紙をプリントアウトし、ご記入後、お寺に持参してください。

メールやFAXでの申し込みは受け付けません。

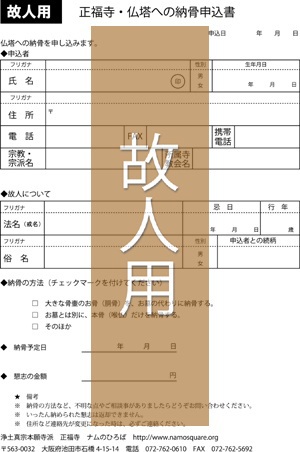

遺骨を預かっている方からの申し込み |

||

|

遺骨を預かっておられる方が申し込まれたら、具体的に納骨する日取りについて、正福寺と打ち合わせが必要です。 下記の準備するものリストに照らしてご準備ください。 正福寺・仏塔納骨のために準備するもの 1 受付でお渡しした正福寺発行の「納骨申込書」 |

||

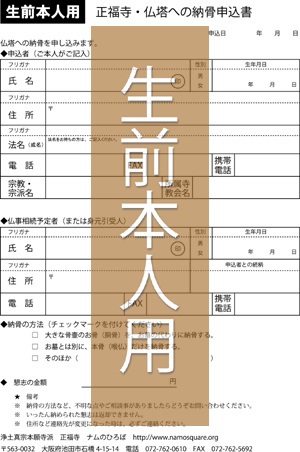

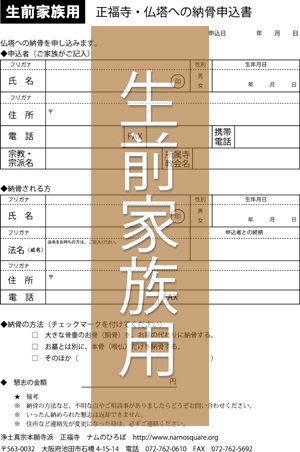

納骨したいご本人からの生前申し込み |

||

|

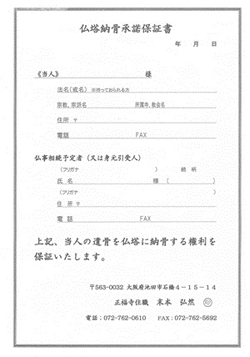

生前の申し込みをされた方には、正福寺から『仏塔納骨承諾保証書』を発行します。実際に納骨されるときに持参していただきますので、大切に保管してください。

|

||

納骨したいご家族からの生前の申し込み |

||

|

生前の申し込みをされた方には、正福寺から『仏塔納骨承諾保証書』を発行します。実際に納骨されるときに持参していただきますので、大切に保管してください。

|

||

正福寺仏塔への納骨規約第一条 この規約は、宗教法人「正福寺」が所有する仏塔への納骨に関する合意事項を確認するために作成されたものです。

第二条 仏塔の管理者は正福寺の住職とします。

第三条 仏塔への納骨を希望する方は、所定の「納骨申込書」に必要事項を記入の上、捺印し、正福寺に提出しなければなりません。

第四条 納骨には二通りの方法があります。ひとつは、お墓の代わりに胴骨や、大きな壺に入った遺骨を納骨する方法であり、もうひとつは、他にお墓がある方が、本骨(喉仏)のみ、または、分骨された胴骨の一部を納骨する方法です。ここでは、前者を「大骨(だいこつ)納骨」、後者を「小骨(しょうこつ)納骨」と呼ぶことにします。

第五条 大骨納骨の場合は、「納骨申込書」の他に、自治体が発行する「火葬証明書」か、それに準ずる書類を正福寺に提出し、かつ所定の懇志を納めた方に対して、管理者がこれを許可します。ただし、生前に「納骨申込書」を提出し、所定の懇志を納め、正福寺が発行する「仏塔納骨承諾保証書」を得た場合には、同「保証書」を仏事相続者あるいはそれに準ずる方が、「火葬証明書」と同時に提出すれば、当該人の納骨は許可されます。

第六条 管理者は、大骨納骨された故人名(法名、戒名等や俗名等)を仏塔の傍の石板に表記するものとします。ただし、申込者が拒めばその限りではありません。

第七条 小骨納骨の場合は「納骨申込書」の提出と、所定の懇志を納めた方に対して、管理者がこれを許可します。「火葬証明書」は必要ありません。

第八条 小骨納骨では、故人名などは、仏塔の傍の石板には表記されません。

第九条 一度、納骨した遺骨は返却されません。いったん納めた懇志も返納されません。

第十条 管理者は、納骨された遺骨が永代にわたって仏塔内から散逸しないように努め、大切に扱わなければなりません。

第十一条 納骨した方であっても、仏塔の礼拝対象物や道具を管理者の許可なく、移動させたり、傷つけたりしてはなりません。特に、壇上へは、仏様を敬い、礼拝しようとする時のみ、履物を脱いで上がることができます。それ以外の時は、壇下でお参りするものとします。

第十二条 納骨するときや、故人を偲んで勤行する時は、仏教を尊重する限り、各人の作法でおつとめすることができます。他寺院の僧侶が行うことも可能です。正福寺が行う場合は、浄土真宗本願寺派の作法に則り、行います。

第十三条 正福寺が何らかの理由で、仏塔や納骨された遺骨を移動させたり、修理しなければならなくなったときは、寺報や寺の掲示板などでその旨をお知らせします。寺報などで正福寺からの情報を継続的に得るために、正福寺同朋の会に入会することをお勧めします。

※補足 ①大骨納骨の懇志 二十万円以上。②小骨納骨の懇志 5万円以上。 この規約は、平成二十四年三月五日から適用されます。 |

||

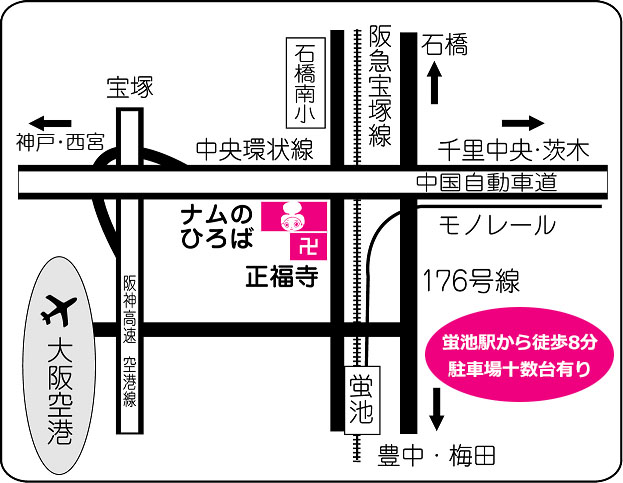

仏塔一体型納骨堂への納骨をお考えの方は、ナムのひろば隣接の正福寺にお越しください。

インターネットでの申し込みは、受け付けておりません。

ともに、儀礼の意味、いのちの意味を考えながら歩みましょう。

《報恩堂納骨(納骨壇形式)》

阿弥陀さまのお名号をご安置したお仏壇を上部に据え、下部には三段に分れた納骨壇を設けて、大切な方の御遺骨を納め、お参りしていただく礼拝施設です。

*1つの納骨壇(スペース)には標準サイズの骨壺が四個(四体分)入ります。

*1つの納骨壇(スペース)には標準サイズの骨壺が四個(四体分)入ります。

*相続人が引き継がれるのであれば、期限を設けずに納骨壇の使用ができます。

*使用するには正福寺の門徒会員であることが条件です(同朋の会会員=年会費5,000円)

*報恩堂(納骨壇の建物)の年間管理費は3,000円です。

*納骨壇の永代使用志は、現在、1壇につき38万円以上をお願いしています。

*仮に骨壺が増えてスペース内に入らない時には、お申出により、「倶会一処」(共同墓)にお遷しすることができます。

*御遺骨の一時預りもお受けしています。

※詳細は、直接お寺までご連絡ください。

《境内墓地納骨(墓石下への納骨)》

細かく分けられた土地区画(約1.1㎡)に石碑を建立(自己負担)し、その下のカロート(納骨スペース)にご遺骨を納めるための施設です。正福寺では、本堂(西側)に隣接する境内地を墓地として使用しています。

*この墓地の使用については、これも正福寺の門徒であること、契約時点で跡継ぎの方がおられることがおよその条件となります。

*この墓地の使用については、これも正福寺の門徒であること、契約時点で跡継ぎの方がおられることがおよその条件となります。

*墓地管理委員会で協議して使用許可の不可を決めます。

*永代使用の御懇志は100万円以上をお願いしています。

※詳細はお寺まで。